三島小ダイアリ

今日は、運動会の予行を1・2時間目に行いました。テントや競技の準備物は、昨日の放課後と今日の早朝、教職員が頑張りました。三島小教職員に運動不足はありません!

さて、今日の予行の大きなめあては、各学年の競技と係児童の連携がうまくいくかどうかです。5・6年生たちは、どの係もキビキビと動き、よく気が付き、合格です。何よりも心構えがすばらしかったです。

後片付けは、6年生のみんなが意欲的にしてくれました。本当によく働く三島っ子です。

今年は、全校での練習は今日の予行を含めて2回だけ。その分、子どもたちは普段から集団行動を意識しています。やればできる!

写真で雰囲気を感じてください。本番をお楽しみに。

三島小ダイアリ

9月11日(金)にPTA研修会を行いました。お忙しい中、また雨の中ご参加いただきありがとうございました。PTAの参加者は約60名でした。

最初に、市教育委員会から、新居浜特別支援学校分校についての説明がありました。来年度のスタートに向け、ハード面・ソフト面とも準備が進んでいます。私たちも月1回のペースで両校準備委員会を開き、細かい詰めを行っているところです。行政説明についての質問は、時間の関係で後日ということになりました。ご質問がございましたら、お気軽に三島小学校までご連絡ください。

次に、校長先生から学校の取組について説明しました。特別支援教育の知見を取り入れ、全ての子どもが楽しく分かる授業を目指して取り組んでいます。詳しくは校長便りで情報発信していますので、ご覧ください。

最後に、本校 坂下教諭(特別支援教育コーディネーター)が研修を行いました。「子育てに生かす特別支援教育」と題しての講話を、参加してくださった方は熱心に我がこととして考えてくださっていました。

今後、4年生の人権劇を通して考える「なかま集会」が10月16日(金)、人権・同和教育参観日(講演会あり)が10月29日(木)にあります。ぜひ、ご参加ください。

三島小ダイアリ

今日の給食は「ごはん、鯛の塩焼き、ピーナツ和え、豚汁、牛乳」でした。

9月から3月までは、愛媛県産の魚を使った献立が登場します。

今年はコロナウイルスの影響で、県内産の食材が余剰しており、9月から県内で消費拡大をするために、愛媛県漁協から学校給食に「タイ、ブリ、スマ」が提供されることになりました。

愛媛県漁協さんが「子どもたちに愛媛県産のおいしい魚を食べてもらって、魚を好きになってほしい!」という願いを込めて、無償で提供していただいています。

その思いを受けて、調理員さんも「身が厚いから温度に気を付けて!」「おいしく食べられるように、もう少し皮に焦げ目をつけた方がいいね。」と、とても気を配って焼いてくれていました。

子どもたちからは「やった~鯛は一番好きな魚!(^^)!」「骨がとってあって食べやすいよ。」「魚は苦手だけど、鯛っておいしいね。」と、大好評でした。

ご家庭でも、子どもたちから「愛媛県産の鯛」を食べた感想を聞いてみてください。

5年 Aさん「スイカ爆発」8/17

ぼく「おばあちゃんからもらったスイカ、食べたい。」

母「あれ?このスイカ、いつもと違う?」

ぼく「皮がやわらかくて、ぶよぶよしている。持つと、ちゃぽちゃぽ音がするね。もしかして、くさっているのかな?」

母「スイカはくさると爆発するって聞いたことがある。切るのは怖いなぁ。でも、このまま捨てると、ごみ収集の人に迷惑かかる。中身を抜かないと。」

ぼく「じゃあ外で切ろう。」

母「いきなり包丁で切るのは怖いから、千枚通しで穴を開けてから。」

穴を開けたら、シューと空気が抜ける音がして、勢いよくスイカの汁がふき出た。

包丁を少し入れたら、汁がドバーッと流れた。中身の緑の部分は溶けていて、ほとんど残っていなかった。赤い部分は種を残して、液体になっていた。甘い匂いがする。

スイカがくさる原因を調べた。

熟しきると果肉からエチレンガスが発生し、スイカにガスが充満して爆発することがある。メロン、リンゴ、

モモなど、エチレンガスをたくさん出す野菜や果物がある。

それらのものと一緒に保管していると、熟すのが早くなる。

うちではスイカとモモとバナナを一緒に保管していたので、早くくさってしまった。

★ スイカが爆発するなんて驚きです。衝撃的!エチレンガスの効果を再認識しました。

6年 Bさん「スイカの種を育てると」8/7

妹「スイカ、おいしいね。」

ぼく「そうやな。」

妹「スイカの種って、育てたらどうなるんだろう?」

母「植える所あるから植えてきな!」

兄妹「はーい!」

約3日後・・・

妹「うわー!」

僕「何?何?」

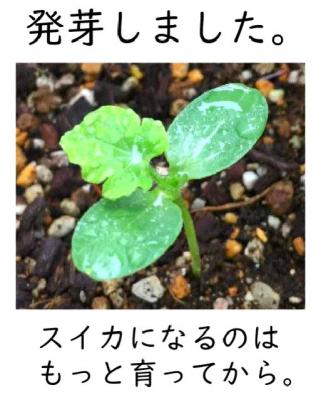

妹「芽が出てるー!」

ぼく「まじ?すごー!」

少しだけ芽が出ていました。それから数日後・・・

妹「うーん、葉は出てきたけど、スイカは出てこないな・・・。」

ぼく「そりゃそだろ!」

★ 妹さんが“発芽したら、すぐ実がつく”と思っているところが、ホッコリです。

三島小ダイアリ

台風を境に、少し涼しくなってきました。それでも運動場での運動会練習は、子どもたちの体力を奪います。熱中症や疲労に気を付けながら練習を進めているところです。

今年の運動会の目玉の一つ。障害物競走=体育ミニマム走!

「体育の時間に取り組んできた成果を、運動会で発揮する」ことをテーマとしています。1年生から順に6年生までが、それぞれの学年に応じた技能を披露していきますのでお楽しみに。

三島小ダイアリ

今日の給食は「ごはん、豚肉のから揚げ、レモン和え、はんぺん汁、ヨーグルト、牛乳」でした。

今日は、三島小学校の卒業生で、東雲短期大学食物栄養学科2年生の岡林沙歩さんが、3年1組の給食時間に訪問しました。

岡林さんは、東部給食センターで給食管理の実習中ですが、今回、子どもたちの給食の様子を見学してから学校給食の献立作成をします。

3年1組の教室で、給食活動を見学し、一緒に給食を食べた後はたくさんの質問を受けました。

「なぜ栄養士になろうと思ったんですか?」『病院で働いている姉にすすめられて栄養士になろうと思いました。」

「好きな食べ物は何ですか?」『ご飯です。よくかんで食べると甘味があっておいしいですよね。』

「好きな料理は何ですか?」『オムライスです。』

元気いっぱい、笑顔いっぱいの子どもたちや先生方と楽しい給食時間を過ごして、子どもたちの健やかな成長のために「食育の教材となる学校給食」の重要性について、しっかり考えることができたそうです。

三島小卒業生の岡林さん、食を通して、たくさんの人を健康な笑顔にできる栄養士になってほしいですね。ご活躍を期待しています。

三島小ダイアリ

夏ならではの活動「川遊び」

疲れた体が蘇りました。清流の中で子どもたちは大はしゃぎ。飛び込みに興じる子、チューブの浮き輪に身をゆだねる子、虫や魚探しに夢中の子、水のかけあいこ。短い時間でしたが、存分に川遊びを楽しみました。

三島小ダイアリ

今日の給食は「野菜カレーライス、酢の物、洋梨のコンポート、牛乳」でした。

今日は、中曽根小学校の6年生が家庭科の学習で作成した献立です。

野菜が苦手な人もおいしく食べられるように!と、考えて工夫したそうです。

また、酢の物には「ちりめんじゃこ」を加えて、うま味のある酢の物になっていました。

三島小学校の6年生も、7月の家庭科の学習で献立をたてました。

2月の給食で登場します。お楽しみに!

三島小ダイアリ

隙間を見ての投稿です。

オリエンテーリングでおなかペコペコの子どもたち。

協力すれば早く食べられるとの思いからか、いつも以上にチームワークよく動いていました。火おこしに苦労していた班もありましたが、炊きあがったご飯に歓喜の声も。感心したのは、最後の班が炊き上がるまで、じっと我慢して待つ思いやりのある姿です。

「食べるときは無言」のルールは残念ですが、みんなで野外で食べる味は格別だったようです。