三島小ダイアリ

今日の献立は「赤飯、笹身のレモン煮、ボイル野菜、かきたま汁、牛乳」でした。

2月4日は春の訪れを告げる立春であり、少年の日でもあります。

少年の日を迎える中学2年生(14歳)を祝って、行事食の赤飯を取り入れました。

昔、貴重だったもち米や小豆を使って作る赤飯は、お祝い事には欠かせない行事食でした。

最近は食べる機会も減っているようですが、子どもたちには日本の行事食の味を覚えてほしいと思います。

人気メニューの笹身のレモン煮と一緒に、おいしく食べられましたね。

三島小ダイアリ

如月4日 二十四節気「立春」

暦の上では、今日から春。

蝋梅から紅梅、そして白梅へ。

咲く花の変化に、季節のうつろいを感じますね。

さて、立春とはいえ、まだまだ寒さが厳しいですが、

子どもたちは元気に頑張っています。

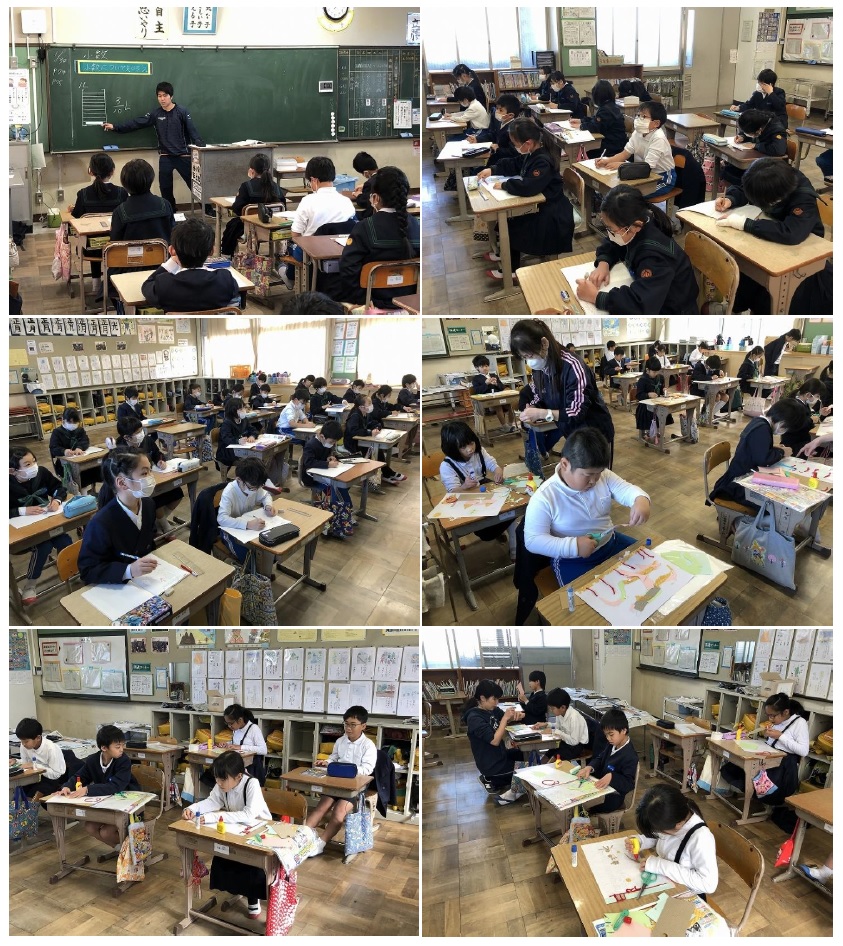

今回は3年生です。(今回4年生の写真が撮れませんでした)

1組は、算数の少数の学習。

分数の「10分の1」の大きさを「0.1」という

少数の導入部分の学習をしていました。

2組は図工。

紙版画をつくっていました。

すでに完成してしまっている児童も

数名いました。

今日を入れて卒業式まで

学校に来る日は、32日。

お知らせ

2020年2月3日付愛媛新聞

掲載許可番号:d20200203-06

愛媛新聞の「ピント君の小学校紹介」に掲載されました。

入学式で一人一人PTAからいただくドッジボールについての記事です。

三島小ダイアリ

如月3日 節分

明日2月4日は、「立春」。本来は、季節の変わり目を指す言葉で、立夏、立秋、立冬の前日も「節分」です。現在は、「立春」の前の日を「節分」というようになり、豆まきをして邪気を払う風習があります。豆まきのほかに、鬼が嫌う柊の枝にイワシの頭を指したものを戸口に立てておく風習なども残っている地域があるそうです。

暦の上ではもうすぐ春ですが、

今週は寒さが特に厳しそうです。

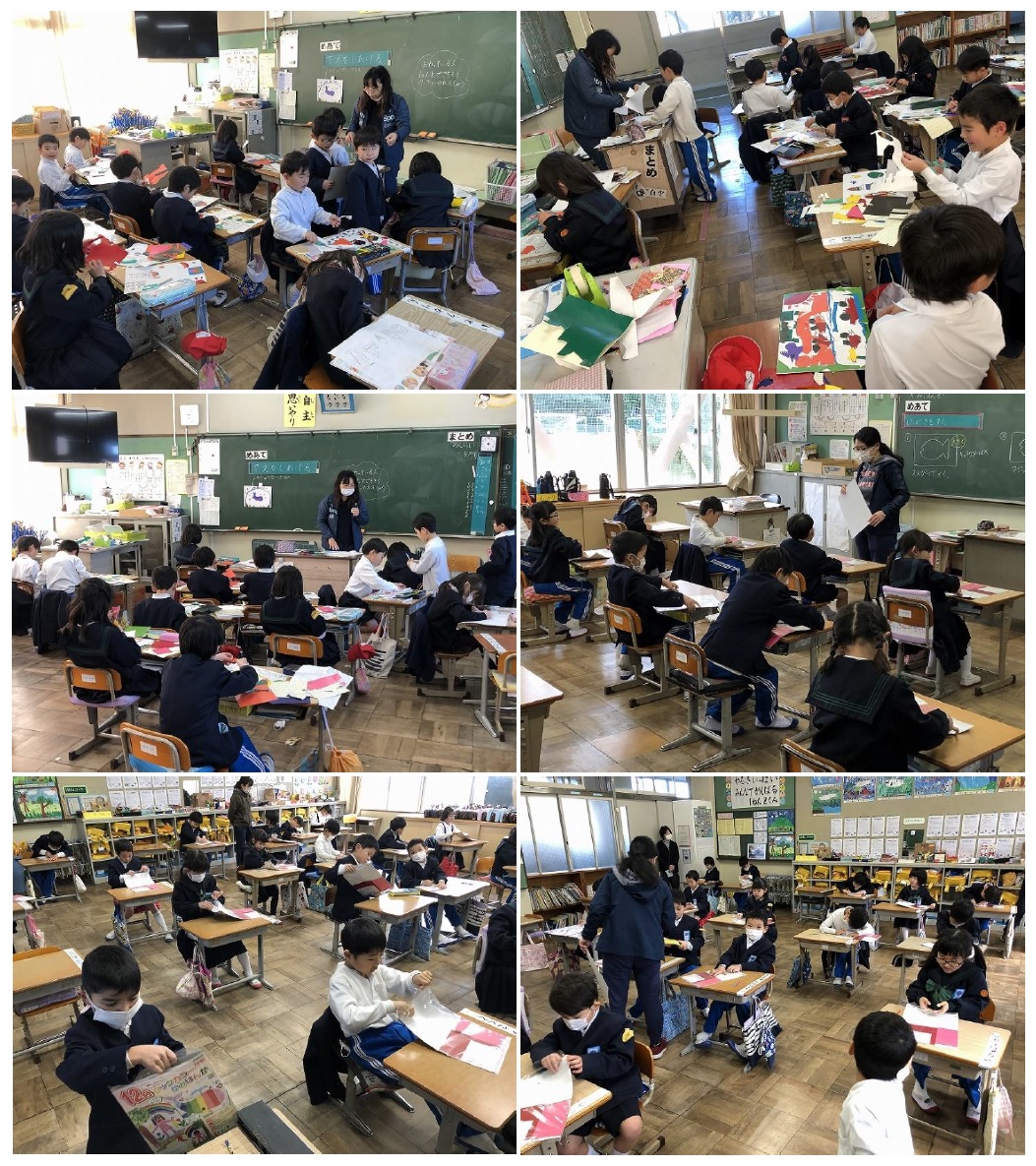

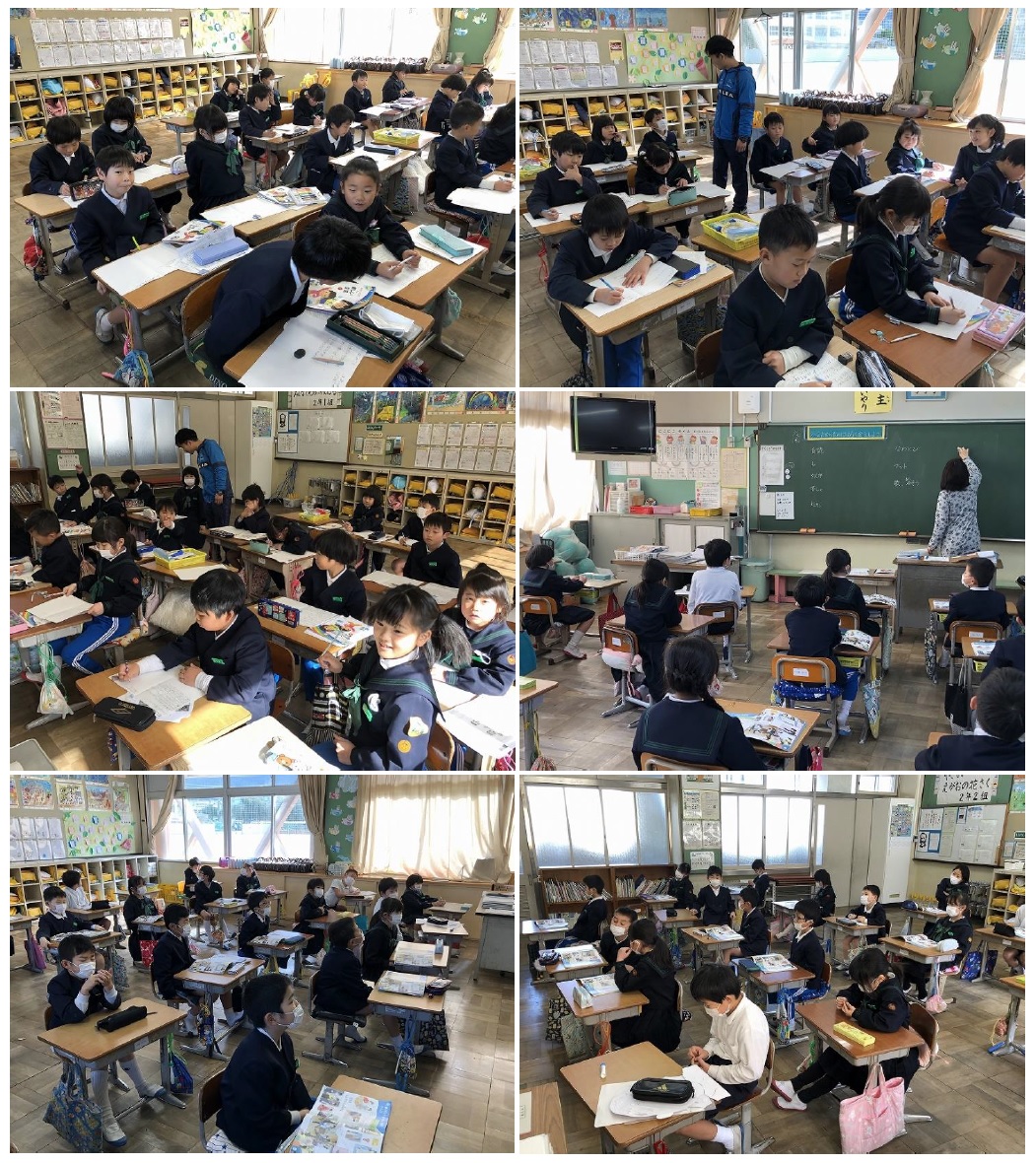

写真は1月30日の授業の様子です。

まずは、1年生と2年生。

1年生は、両クラスとも紙版画をしていました。

1組は、はさみを上手に使って、

思い思いの形に切って、台紙に張り付けていました。

2組は、取り掛かるところで

担任の先生の話をしっかりと聞いていました。

2年生は、両クラスとも生活科でした。

「できるようになったこと」を話し合っていました。

2年生になってできるようになったことがたくさんあり、

その中で一つ決めるのに苦労していました。

次回は、3年生を紹介します。

お知らせ

如月1日 路面電車営業運転の日

1895年(明治28年)2月1日、京都電気鉄道によって京都市電が日本で初めて営業運転を開始した日。京都駅近くの東洞院塩小路下ルから伏見下油掛(京橋)間を営業運転したそうです。

さて、1月22日にPTA理事会、28日にPTA運営委員会を開催し、来年度のPTA役員や地区役員決めについてお願いしました。三島小PTAは、会員相互の親睦と子どもたちの福祉の増進を大きな目的として活動しています。役員になると夜の会があり大変なこともありますが、人間関係を広げるよい機会にもなります。ぜひ、役員決めにご協力いただければと思います。よろしくお願いします。

≪来週の週行事予定≫

1日(土)

2日(日)

3日(月)租税教室(6年)

4日(火)シンガイ先生と外国語活動

5日(水)登校指導 校長講話

6日(木)登校指導 シドニー先生と外国語活動

7日(金)登校指導 読み聞かせ

8日(土)

9日(日)

三島小ダイアリ

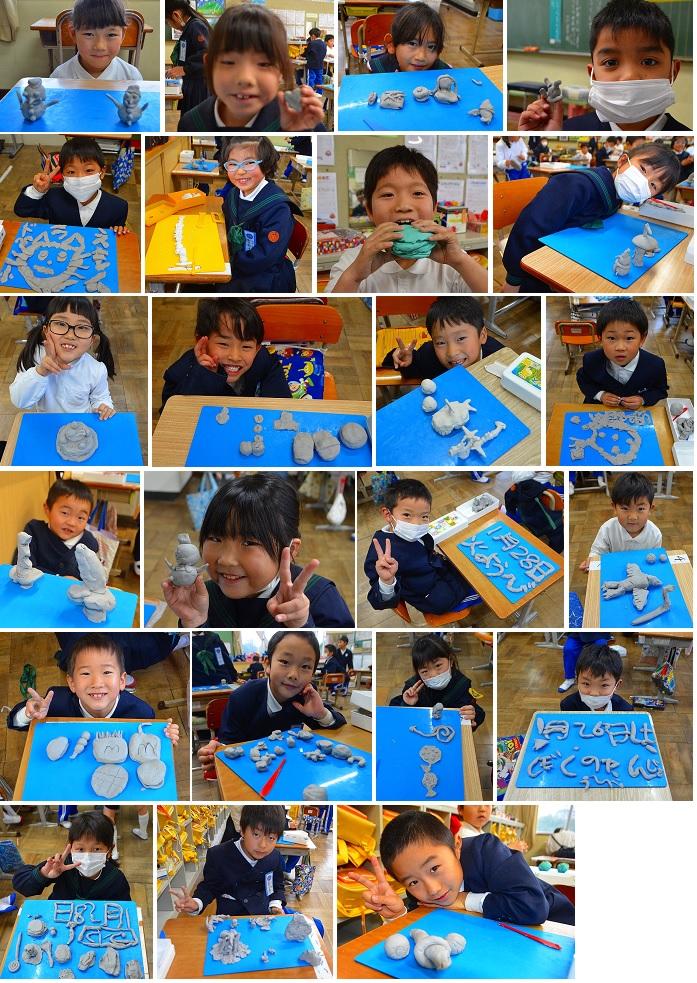

1年2組の子どもたちが、夢中で粘土をこね、自由な発想で作品をつくっていました。子どもの発想は豊かです。適当に粘土をこねているうちに何かに見えてきて作品にする子、これを作りたいと最初から考えて作り出す子・・・。一人一人の作品には、それぞれの思いが詰まっていて、作品のことを熱く解説してくれました。このあと壊して元に戻すというので、もったいないから写真に収めました。写真の最後は、驚きの作品です。いろんなパンが並んでいます。焼くと本物のパンになりそうなほど。何パンがあるか、じっくり見てくださいね。

三島小ダイアリ

1月29日(水)の朝は、三島っ子集会で3年生が発表しました。

国語科で学習した俳句や詩を朗読したり、自分たちが作った冬の俳句を紹介したりしました。

3年生の自信にあふれた表情と、体育館いっぱいに響く声で、聞く人の心をぐっと引き付けるすばらしい発表でした。

保護者の方もたくさん来てくださいました。ありがとうございました。

次の三島っ子集会は2月13日(木)に、4年生が発表します。

三島小ダイアリ

今日の献立は「はだか麦粉パン、愛媛県産キウイジャム、ハモフライ、七折梅ドレッシングサラダ、蒸し上げ雑炊、牛乳」でした。

今年も寒川漁協さんが、地域の子どもたちに食べてほしいと、3100人分のハモフライを進呈してくださいました。

肉厚でジューシーな身と、カリカリした衣のバランスがおいしいフライを食べた子どもたちからは、「ハモってどんな魚?」「ハモを食べるの初めて!」という声が飛び交っていました。

今まで給食では、ハモを食べる機会はほとんどありませんでしたが、寒川漁協さんのおかげで、とても貴重な食体験をすることができました。

また、蒸し上げ雑炊は、里芋やえびじゃこ、大根葉を使って作るみそ味の雑炊(郷土料理)ですが、今日は地場産の里芋、えび竹輪、ほうれん草を使って作りました。

今日で学校給食週間献立は終わりですが、これからも地場産物や食文化を楽しむことができる給食の献立に注目してください。

三島小ダイアリ

1月27日(月)に延期していた表彰を行いました。

毎回たくさんの表彰があり、三島っ子の活躍にたくましさを感じます。