保護者の皆様、日々の子育てお疲れ様です。

お子さんの行動の理由や、関わり方のちょっとしたコツを、いろんな方の成功事例や、特別支援教育の観点から紹介していく子育て応援コラム。

今回のテーマは、言うことを聞かない子です。

出発時間が迫る中、急いでねと伝えてもマイペースに準備をしたりしなかったり。

今すぐやってと伝えても、帰ってくるのは生返事で、視線は画面に釘付け状態。

やって欲しくて焦る親と一向に動こうとしない子ども。

忙しい朝のご家庭でよく見られる状況かもしれません。

みなさんは、こんな経験はないでしょうか。

子どもが動かない原因は、いくつか考えられます。

一つは、ワーキングメモリの問題です。

ワーキングメモリは、作業記憶とも言われ、作業に必要な記憶を一時的に覚えておく働きです。

例えば、「今日の帰りに牛乳を買わなくちゃ」と思ったら、

「牛乳を買う」ということが一時的に記憶されます。

無事牛乳を買えると、その記憶はもう要らないので消去されます。

人によって、このワーキングメモリの働きには強弱があります。

もし、ワーキングメモリが弱いと、一度にたくさんのことを覚えておけなくなります。

一度に集中できることが少なくなり、複数の作業を同時に行うことが難しくなるわけです。

見ているテレビの内容、今集中していることや考え事で頭がいっぱいになって、新しい情報が入ってこなくなります。

こうして、伝えたい言葉は、子どもに届かなくなり、結果として子どもは動かないのです。

ワーキングメモリが弱いお子さんの場合、子どもの行動を邪魔している刺激物を取り除くことが大切です。

テレビは消す。

話しかける時は子どもの顔の向きを変えて刺激物が視界に入らないようにする。

気になる音は止める。

言っても行動してくれないなぁと思う時には、子どもの都合もちょっと考えながら、刺激物を取り除いてみると上手くいくかもしれませんね。

つづく

今日の給食は

「玄米ご飯 魚メンチフライ 春菊のおかかあえ

せんべい汁 納豆 牛乳」でした。

11月24日は和食の日です。今日は少しはやいですが、それに合わせて「和食の献立」です。11月24日が、和食の日になったのは、11 は「いい」とよみ、24 は「日本食」とよむ、語呂合わせです。和食はユネスコ無形文化遺産として登録されています。

世界に認められている和食ですが、ごはん、汁物、主食、副菜を基本としています。また地域の食材を生かした料理、季節感のある行事とともに受け継がれてきた料理があることも和食の特徴です。

今日は和食の”だし”を感じるために、せんべい汁にしています。米、納豆、かつおぶし、だしなど昔から日本で食べられている食材を取り入れました。和食の美味しさを感じながら食べましょう。

今日は、2年生が町探検で東部学校給食センターへ見学にやってきました。

ガラス越しに給食をつくる様子を見ました。「今日食べる給食なの!すごい!」と興味深く見ていました。

給食センターの所長さんから給食のことや、給食センターの施設についてのお話を聞きました。

給食センターの調理場の道具はどれもすごく大きいです。「家の鍋の十倍以上ある!」「重いね!」とみんなびっくりでした。

第0回三島大運動会の放送日が決まりました。コスモステレビで、11月25日(木)、午前9:30~10:30 に放送されます。是非、ご覧ください。

「三島小コミュニティ・スクールだより」第17号を発行しました。どうぞご覧ください。

11月19日17:50、東の空に皆既に近い月食が見えました。東校舎3階から500mmの望遠レンズで撮影しました。

このあと、だんだん明るくなり、20:00前には月食が終わります。

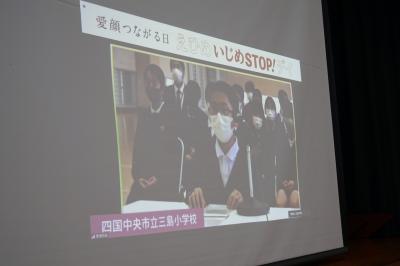

11月18日、愛媛県教育委員会主催の「県内一斉ライブ授業 えひめいじめSTOP!デイ」が開催され、本校はリモート校として参加し、代表者が意見を述べました。この県内一斉ライブには、県内の全小中学校422校の小6と中3が中心となって2万4千人が参加しました。本校の4、5年生は、YouTubeで同時に見ました。

意見交換したのは、センター校として、松山市立河野小学校と松山市立北条北中学校の2校(松山市民会館に参集)と、リモート校として、本校と鬼北町立愛治小学校、西条市立丹原東中学校と内子町立内子中学校(各校の体育館からリモート)の4校です。

話合いの題材は、センター校が考えました。全部で四つあり、本校の代表者は次のように述べました。

Q1 いじめられている人を見つけたとき、ひとりでできることは?

・いじめている人もいじめられている人も同じ仲間です。いじめている人にも寄り添ってやさしく注意します。

Q2 いじめられている人を見つけたとき、二人以上でできることは?

・友達といっしょに注意します。やさしい正しい言葉で伝えます。私メッセージで伝えます。まちがいを正すことも助け合いだと思います。

Q3 いじめについて、大人(先生・親)にしてほしいことは?

・いじめが起こらない環境をつくってほしいです。学校でいじめ問題についてじっくり考える機会を取ったり、子どもたちのアンケートや表情を観察したりして、いじめが起こらない環境づくりに取り組んでほしいです。

Q4 どんな人なら、いじめを相談できる?

・信頼できる友達に相談します。誰に対しても優しく、公正・公平な人です。自分もそんな人になれるように、誰に対して優しく接していきたいです。

これまでの発表を受けて、「自分たちがこれから頑張りたいこと」は?

(20分間話し合う)

これまで継続してきた「いじめが起こらない学校」にするために「助け合う学校づくり」に力を入れていきたいです。いじめが起こらないための委員会活動を全校に広げていきます。それでもいじめが起こったときには、今日のライブ授業で学んだことを生かして、絶対にいじめを許さない集団になります。

[コメント] 本校児童の力強い発言を聞いて、本校が取り組んでいるインクルーシブ教育「互いの違いを認め合い、助け合い、みんなで伸びる教育」を丁寧に進めていけば、いじめは起こらないと改めて思いました。助け合いには、いじめている人が正しい行動とれるように寄り添うことも含まれますという意見を聞いて、友達を大切にしているなあ。そのとおりだと思いました。今日のイベントで、他校の取り組みや、ゲストの小島よしおさん、愛媛県教育カウンセラー協会の西原先生のお話を聞いて、よりよい学校にするためにより深く考えることができました。これまでの取り組みに自信を持って続けていきましょう。(^^)/

【放送日のお知らせ】本日のライブ授業は、下記の予定で放送されます。

コスモステレビ 明日の19:30以降のコスモスタイムで3日ほど放送(一日9回放送①6:30、②7:30、③8:15、④11:30、⑤12:30、⑥17:30、⑦19:30、⑧21:00、⑨25:00)

南海放送 12月25日(土)午前9:55~10:25 特別番組「いじめSTOP」で放送

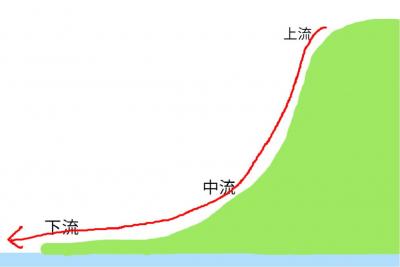

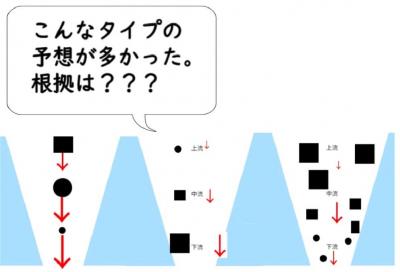

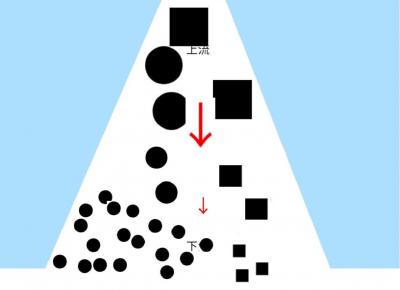

5年「川の予想」11/5

〇【前回】上流→中流→下流の変化の予想

「川幅」「石の形と大きさ」「流れの速さ」の3点で、真っ直ぐな川の予想です。

「正解はなし。」

「えー!」

私の方が「えー!!」ですよ。

「下流ほど水の流れが速くなる」は、加速すると考えたのでしょうが・・・

「川幅が、だんだん狭くなる」と考えた根拠は何でしょうか?

〇NHKの動画で多摩川の様子を見て、再チャレンジ

上流 川幅は狭く、流れは速い。角ばった大きな石

中流

下流 川幅は広く、流れはゆるやか。小さく丸い石。

2組はほぼ全員正解。1組はまだばらばら。でも表現が豊かです。

1組代表のモデルに選ばれたのはAさん。動画の様子を、よく表現できています。

「新宮の川を思い出して」予想した人もいました。四国は曲がりくねった川が多いので、この予想は難しかったかな?

山に出かけた時は、上流から下流まで川を観察しましょう。

三島小ダイアリ

毎年この時期に、市内の小学生(おもに6年生、学校の規模によって学年合同)による、親善音楽会が開かれます。

昨年度は感染症の影響により中止となりましたが、今年度は感染予防対策を行いながら、午前と午後で参加校を割り振り、実施しました。

舞台はしこちゅ~ホールの大ホール。三島小は午前の部に出演しました。

校内音楽会でも披露した「情熱大陸 メインテーマ」を、三島小の代表として立派に演奏しました。

ステージに立つと、明るいライトや客席の様子に緊張したことと思います。しかし、緊張を感じさせない堂々とした演奏でした。

昨年度、このステージに立てなかった先輩たちの思いも込めて、しっかりと音楽を届けてくれました。

校内音楽会の準備や片付け、楽器の運搬なども、6年生が積極的に働いてくれました。頑張ってくれた6年生に拍手を送ります。(^^)/

※スマートフォンを横にすると、横長の写真は横に広がると思います。

11月から新しいALTが来て、一緒に学習をしています。最初の外国語活動・外国語科の授業では、ALTが出身国のカナダのこと、家族のことなどをスライドやクイズを交えながら自己紹介をしました。子どもたちは、初めて出会ったALTやカナダのことに興味を持ち、熱心に話を聞いたりたくさんの質問をしたりしていました。日本のことが大好きな先生なので、これからいろいろな話をしたり聞いたりして、もっと仲良くなれるといいですね。

外国語活動・外国語科の授業の中では、ABCソングに合わせて正しい指使いでタイピング練習をしています。正しい指使いを覚えることで、タイピングが速くなっています。今後、ABCの曲に合わせて正しい指使いでタイピングができているかどうかの「ABC検定」を行っていく予定です。

今日は、高学年です。

【5年生】

5年生からは、二部合唱になりました。「Smile Again」の歌詞は、思春期の子どもの心を表しています。それを心を込めて歌いました。2部に分かれるところ、追いかけて歌うところで、しっかりときれいな声が出て、見事に調和しました。

リコーダー奏「もののけ姫」は、二重奏がとても美しかったです。音の広がりを感じました。

合奏「英雄の証」は、東京オリンピック2020の入場曲でした。壮大なオーケストラの楽曲を、小学校の楽器でうまく演奏しました。旋律も打楽器ともにリズムがよかったです。

【6年生】

二部合唱「マイバラード」は、中学校の合唱コンクールで昔からよく歌われている曲です。歌詞がいいです。はじめの「みんなで歌おう 心を一つにして」は、そのまま音楽会のスローガンになりました。「ぼくらは助け合って 生きていこういつまでも」は、三島小学校が6年生中心に取り組んでいるこことピッタリ重なります。声の大きさでは、中学生にかなわないと思いますが、歌声のきれいさとハーモニーは、中学生に引けをとらないと感じました。

合奏「情熱大陸 メインテーマ」は、音が大きくなったり小さくなったり、途中で速くなったりと変化がある上に、三連符がたくさんあって難しい楽曲です。音が小さい場面でのアドーディオンの演奏はとてもすばらしかったです。盛り上がる部分では、みんなで演奏している一体感を感じました。見事でありました。11月17日に、しこちゅうホールで行われる親善音楽会では、6年生の底力を見せてください。