三島小ダイアリ

外国語活動「What do you want?」ほしいものは何かな?

相手が喜ぶピザの材料を集めるために、ほしい材料やその数をたずねたり、答えたりして、伝え合う学習をしました。やり取りの基本的な表現を確認してから、ペア練習です。

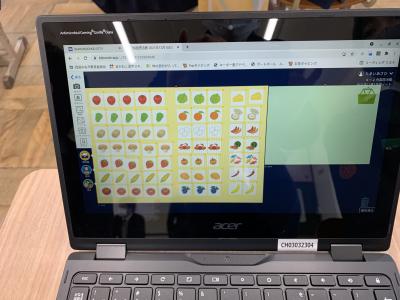

クロームブックの画面上の材料カードを操作しながら、相手に伝わりやすい工夫を練習しました。

では、役割を決めて、実際の活動に入ります。

Hello!!

What do you want?

I want onion.

salesperson(店員)とcustomer(お客さん)に分かれ、交代しながら

活動しました。

上手に伝えることで、ほしい材料を買えました。

Yes. onion.

また、材料名をrepeatすることで、正確に材料を渡すことができました。

三島小ダイアリ

12月3日(金)、「三島赤十字奉仕団 手つなぎ防災ひろば」を2年ぶりに実施しました。例年6年生が参加していましたが、今年度は総合的な学習の時間に防災学習をしている5年生が参加しました。

「稲むらの火」のお話を聞き、ハイゼックス(ポリ袋)でお米を炊く準備をし、待っている間、防災講座を受けました。防災講座では、三角巾を使った応急手当の仕方を教えてもらいました。

ハイゼックス米ができあがり、いよいよ試食。1合のご飯にふりかけや海苔をかけ、思ったよりおいしいと言いながら食べましたが、さすがに給食の後だけに、完食率は低かったです。

今日の防災ひろばに向けて、地域の赤十字奉仕団や市役所の方々が、計画や準備、運営等、子どもたちのためにご尽力いただきました。子どもたちを取り巻く温かな環境に本当に感謝します。これから、子どもたちは地域の力として防災面でも活躍する存在となります。防災は、人のつながりが大切。これからもよろしくお願いいたします。

☆総合でプレゼンしたよ☆

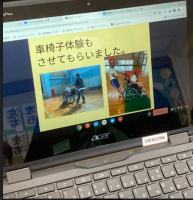

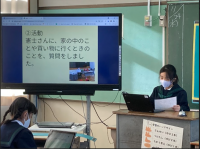

2学期の総合的な学習の時間では、ユニバーサルデザインについて学習をしました。4年1組では、2学期の学びの成果をプレゼンでまとめることにしました。

テーマは「車椅子の方との交流」「目の不自由な人との交流」「みしま分校との交流」の3つで、子どもたちが1つを選択してプレゼンを作成しました。

プレゼンを作成した後は発表用の原稿を作り、練習もしました。

作成した後、クラスの友達の前でプレゼンをしました。緊張した部分もあったとは思いますが、練習していたこともあり、どのプレゼンも良かったと思います。

プレゼンの後は気になったこと、感想を発表する時間を取り、意見の交流もできました。

担任である私自身、プレゼンテーションソフトを使ってプレゼンをしたのは大学1年生の頃でした。時代の変化をしみじみと感じますね。これから、更に多くのことがICTを通してできるようになっていきます。時代に取り残されないよう子どもたちとともに、学び続けていきたいです。

11月の学級の様子をお伝えします。

1.理科の実験

「流れる水のはたらき」の実験で瓶の中に石と水を入れたものを振ることで、石がどのように削れるかを調べる実験を行いました。みんな頑張って降っています。理科担当の先生によると5年2組の石は今までで一番丸くなったそうです!!頑張ったね!!

2.家庭科の調理実習

調理実習で「湯で野菜」を行いました。包丁を使って野菜を上手に切っている姿はさすがでした!!どの班も協力して完成させることができていました。ぜひ、ご家庭でも晩ごはんのお手伝いをさせてあげてください(^^)

3.校内音楽会

校内音楽会では一人ひとりが音を感じ、美しい音色を響かすことができていました。特に、合奏「英雄の証」では、迫力のある演奏でとても感動しました。担任は目に涙を浮かべながら聴いていました。 来年は6年生です。最高学年としての歌声や演奏がとても楽しみになりました。

◯ 2学期も残りわずかとなりました。一日一日を大切にし、子どもたちと楽しく過ごしていきたいと思います。今後もよろしくお願いします。

16:55 鷲羽山ハイランドを出発しました。雨の影響は少しでした。

楽しい時間は、あっという間に過ぎました。18:00頃、伊予三島駅に到着する予定です。そのあと、学校に移動し体育館で解散式を行う予定です。児童はお土産を買って大荷物を持っています。お迎えをよろしくお願いします。(^^♪

14:45 鷲羽山ハイランドに到着しました。天候は曇り。西から低気圧が近付いています。念のため、傘と雨合羽を持って入園しました。

最後の目的地です。時間いっぱい力いっぱい遊ぶぞ。

11:50 お好み物語駅前ひろば にて

昼食は、待ちに待ったお好み焼きです。お好み焼きの種類は、ざっくり言って、関西風と広島風の2種類あります。皆さんのご家庭はどちら?我が家は広島風です。重ねるとき、具がばらけないようにしなければなりませんが、お店の人はそれをいとも簡単にして見せてくださいました。

美味しくて、ペロッと平らげました。(^^)/

8:00 平和公園に到着し、時計台を見学しました。8時15分は、76年前の8月6日に原子爆弾が投下された時刻です。8時15分になると、時計台から、平和のチャイムが流れてきました。

平和公園では、原爆ドーム、平和の鐘、慰霊碑などを見学し、平和を誓って原爆の子の像の前で、平和集会を行いました。みんなで、「戦争のない世の中にします」と誓い、平和の像に千羽鶴をささげました。

資料館の地下会議室で、今年81歳になる方のお話を聞きました。被爆の体験を50分にわたって丁寧に話してくださいました。児童はお話を聞き入っていました。平和記念資料館では、生々しい原爆投下後の記録写真や展示物を見学しました。これが、70年ほど前の広島の現実です。目を背けるわけにはいきません。これらの体験を通じ、一人一人「戦争が起こらないためには、どうすればよいか」について、現時点での自分の考えを持ちました。学校に帰って、事後の学習で整理します。

6:40から朝食です。

検温と消毒をして、朝食会場に入りました。

朝食前の健康観察では、みんな元気でした。

朝食は、和食のセットメニューです。ご覧のとおりの満点朝ごはんです。しっかり食べて平和学習に出発します。

19:15 遅めの夕食です。

食事前の健康観察では、みんな元気でした。

夕食会場で、簡単な入館式をしました。お世話になるスタッフの方々に挨拶をしました。

そして、お楽しみの夕食です。

アクリル板が設置されていました。間隔を開けて、静かに食べました。デザート、ステーキ、グラタンが人気でした。(^^)/

※今日は、宮島で通信がうまくいきませんでしたが、後は順調でした。このあとは、明日に備えて、ゆっくり休みます。明日は、朝食から速報を出す予定です。