お知らせ

睦月13日 咸臨丸出港の日/成人の日

新成人の皆さん、成人の日、おめでとうございます。

“Where there's a will,there's a way.”

「意志あるところに、道は開ける」

夢をもち、その夢に向かって、しっかりと歩んでください。

ところで、1月13日は、咸臨丸(かんりんまる)出港の日

万延元年旧暦1月13日(1860年2月4日)

日米修好通商条約批准書交換のために

江戸幕府の軍艦「咸臨丸」が使節団を乗せ品川を出航した日。

咸臨丸は、37日間かけて太平洋を横断し、

旧暦2月26日に(1860年3月18日)にサンフランシスコに到着。

艦長は、勝海舟。

福沢諭吉やジョン万次郎らも乗船していたそうです。

さて、東校舎の工事の準備の関係でこの3連休の内に

運動場、東庭の様子が変わってきました。

運動場南東にあった大きな的あてやタイヤが撤去されました。

また、古い石灰倉庫も撤去されました。

鉄棒のところにはスポ少(野球)のための仮倉庫が設置されました。

雲梯のところには、新しい南倉庫の移転先が

コーンとテープで示されています。

運動場東側には、

仮囲いの位置、土俵の移転先も示されています。

東庭のコーンとロープは

特別支援学校のトイレの位置と

支援学校のバスレーンの位置です。

工事は2月入ってからになる予定です。

三島小ダイアリ

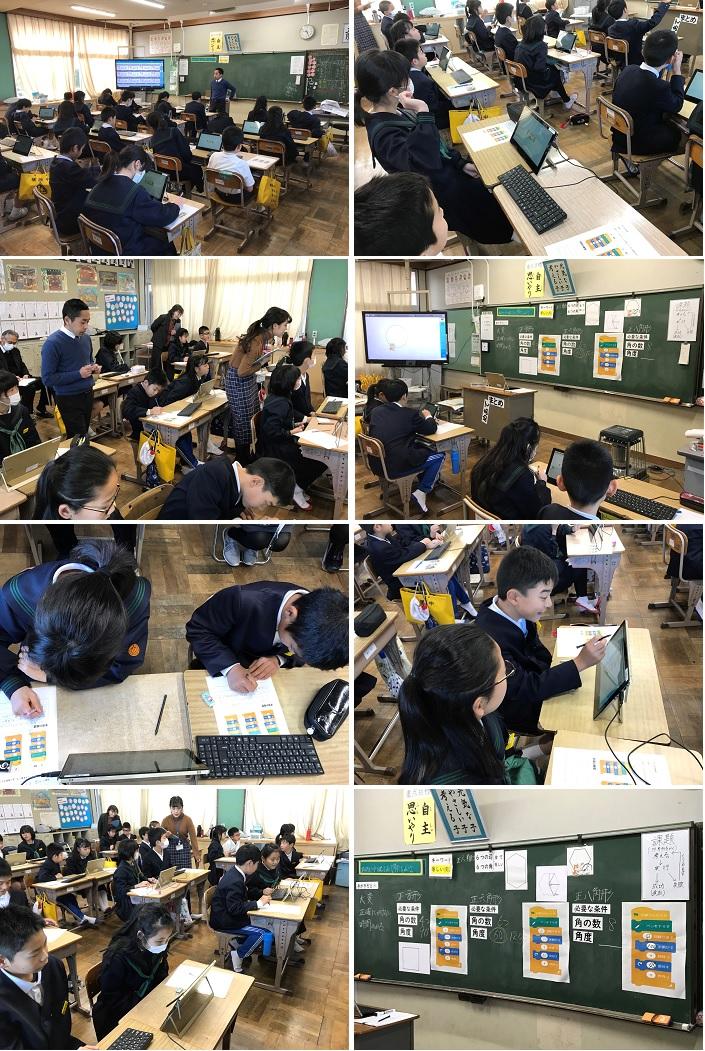

1月10日(金)の2時間目に、5年2組で算数科の研究授業をしました。新しいタブレット端末を使って多角形描くためのプログラミングをするというもので、子どもたちは夢中で取り組みました。参観している教員も、興味津々。新しく始まるプログラミング学習をどのように進めていけばよいか、目を皿のようにして見ていました。ICTの活用はこれまでも進めてきましたが、各教室で使えるタブレット端末の学習効果はかなり高いと思います。有効活用できるようにしっかり研修をしていきます。

三島小ダイアリ

睦月12日 桜島の日

1914年(大正3年)1月12日、鹿児島県の桜島が大噴火。「大正大噴火」と呼ばれる一連の大噴火で多くん犠牲者を出したそうです。また、この時流れ出した溶岩で、それまで海峡で隔てられていた桜島と大隅半島が陸続きになったのだそうです。

今日は、三島児童センターで「どんど焼き」が行われました。

子どもたちの姿が2・3人だったので残念でした。

どんど焼きは、

お正月に年神様迎えるために飾った門松や松飾などを

お正月が終わる小正月に焼いて、

年神様を空へ送るための行事です。

その火や煙に当たることで

一年間、元気に健康で過ごせると言われています。

また、鏡開きで開いたお餅を

どんど焼きの火で焼いて

ぜんざいなどに入れて食べる風習もあります。

三島小ダイアリ

1月8日に地区児童会がありました。冬休みの生活の様子や、3学期に気を付けることなどを話し合いました。

また、来年度入学してくる児童の確認もしました。新入生も保護者も、安全に学校に通えるかどうか不安だと思います。「この班のお兄さんやお姉さんなら安心だ!」と信頼されるようにならないといけませんね。

お知らせ

睦月11日 鏡開き

鏡開きは、お正月に年神様にお供えした鏡餅をお雑煮やお汁粉にして食べ、家族円満を願う行事です。刃物でもちを切るのは切腹を連想させるので手や木づちで割り、「切る」「割る」という言葉を避けて「開く」という言葉を使うのだそうです。

さて、東庭の隅にひっそりと咲いている水仙。

花の少ないこの時期、

気持ちを潤してくれるものです。

これから季節の移ろいとともに、

蝋梅や梅が咲き始めますね。

≪来週の週行事予定≫

11日(土)

12日(日)児童センターどんど焼き

13日(月)成人の日

14日(火)登校指導 身体計測4年

15日(水)登校指導 VS活動 身体計測3年 午後特別校時 CS研修会

16日(木)登校指導 ALTとの外国語活動 身体計測2年 学校保健研究大会

17日(金)読み聞かせ 身体計測1年

18日(土)

19日(日)紙のまち新春競書大会

三島小ダイアリ

今日の給食は「十穀ごはん、ぶりの塩焼き、紅白ゆずなます、七草雑煮、牛乳」でした。

出世魚のぶり、紅白なます、お雑煮は、お正月の行事食「お節料理」のひとつです。

6年生に「今年、お節料理を食べた人?」と聞くと、「かずのこは食べた。」「黒豆はお節?」とつぶやきながら手をあげた子どもが5~6人。

食生活の変化とともに、年々お節料理を食べている子どもの数も減っているようですが、「お雑煮は?」と聞くと半分くらいの手があがりました。

学校給食には、日本の行事食や郷土料理を伝えていくという食文化伝承の役割もあります。

そこで、今日は西条市で育てられた新鮮な「七草(せり、なずな、はこべら、ごぎょう、すずな、すずしろ、ほとけのざ)」を使ったお雑煮を作りました。

今年も1年間、子どもたちが健康で過ごせますように!という願いを込めています。

給食を通して、日本の食文化を体験しましょう。

三島小ダイアリ

しばらく掃除をしていなかった学校が、子どもたちのおかげできれいになりました。3学期初日は、校舎内の配置転換や強風のこともあり、縦割り清掃ではなく学級清掃を行いました。工事の関係もあり埃っぽくなっているところもありましたが、みるみるきれいになっていきました。

三島小ダイアリ

3学期最初の給食は「バターリッチパン、冬野菜のポトフ、和風サラダ、りんご、牛乳」でした。

今日の献立のめあては「冬休み中の野菜不足を補う」です。

保護者の方から「長期の休み中は、どうしても野菜が不足してしまいます。。」というお話をよく聞きます。

今日はそんな野菜不足を解消するために、洋風おでん(ポトフ)とサラダで、なんと!!野菜が150g(小学校中学年)もとることができる献立になっています。

小学生が1食でとりたい野菜の量は約100gですから、給食1食で1日の半分ですね。

さあ、今年も栄養バランスがとれた給食で、健康な体づくりをしていきましょう。

三島小ダイアリ

1月8日、第3学期始業式。冬休み明けとは思えぬ立派な態度で臨むことができていました。転入生の紹介の後、校長先生のお話。その中で、干支にちなんで「ねずみのキャラクターといえば?」という質問がありました。すぐに出てきたのが、「しこチュー」と「ミッキーマウス」。その後、ミニーマウス、ピカチュー、トムとジェリー・・・。「世界中にはたくさんのねずみの仲間がいるように、人にも様々な個性があります。みんな違ってみんないい。お互いのよさや頑張りを認め合っていきましょう」という趣旨のメッセージが送られました。

お知らせ

四国中央警察署から次のような情報が寄せられました。近隣の情報ですのでお知らせします。

――――― 不 審 者 情 報 ―――――

1 日時 1月6日(月) 21:00頃

2 場所 寒川町付近路上

3 内容 女性が散策中、すれ違う際に男性に凝視されたり、走って追いかけられそうになったもの。

4 不審者の特徴

40歳くらいの男性。身長160cmくらい、やせ型。肩までの長髪(黒色)、黒色のベストに青いジーパン、マスク。