5年 Aさん「氷はなぜ滑る」12/26

フィギュアスケートのニュースを観ていました。

私「何で氷って滑るん?」

母「光で氷の表面が磨かれて滑るんじゃない?」

私「なるほど・・・調べるか。」

母「そうしな。」

インターネットで調べました。

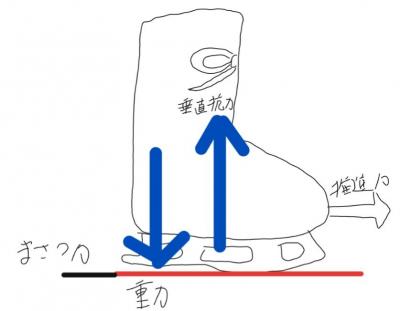

氷の表面と靴底の間に“摩擦”が生じると熱が発生して氷が溶けます。水の膜ができます。

そこだけ“水が流れる”ことによって滑りやすくなります。

★ “摩擦”とは、物と物がこすれることです。寒い時に手をこすると温かくなりますね。

摩擦で熱エネルギーが出ます。

スケートで氷が溶けて水になっても、氷が冷たすぎるので、すぐに氷に戻ります。

5年 Bさん「ドライアイス」12/25

★画像に加えて、説明の図も描いています。よく工夫しています。

“個体”は“固体”です。テストで間違う人が多いので注意。

“昇華”とは固体から直接気体になる現象。普通は固体→液体→気体です。

★ドライアイス以外には、衣類の防虫剤のナフタリンも昇華します。白い固体が、時間がたつと消えているでしょ?

昇華したしたナフタリンの気体が衣類を虫から守ります。

★紙や衣類を食べる虫はシミ=衣魚という昆虫。不思議な形をしています。見るのはまれになりました。見たことあります?

今日の給食は、少し遅れて【お正月の行事食】です

「ごはん アーモンド田作り 紅白ゆずなます

煮しめ 黒豆 牛乳 」でした。

田作りは、正月のおせち料理の一つです。昔は、おいしい米を作るために、その当時、たくさんとれていた鰯を、田んぼの肥料にしていました。このことから「今年も豊作で米がたくさんできますように」という願いをこめて、鰯で使った田作りを、おせち料理に作るようになりました。

田作りは、小煮干しをからいりした後、甘辛いたれをからめて作ります。今日の給食では、炒ったアーモンドをふって香ばしく仕上げました。

田作りの他にも、紅白なます・お煮しめ・黒豆のおせち料理を取り入れました。今年も健康に過ごせるように、お正月の行事食を楽しんでの給食時間になりました。

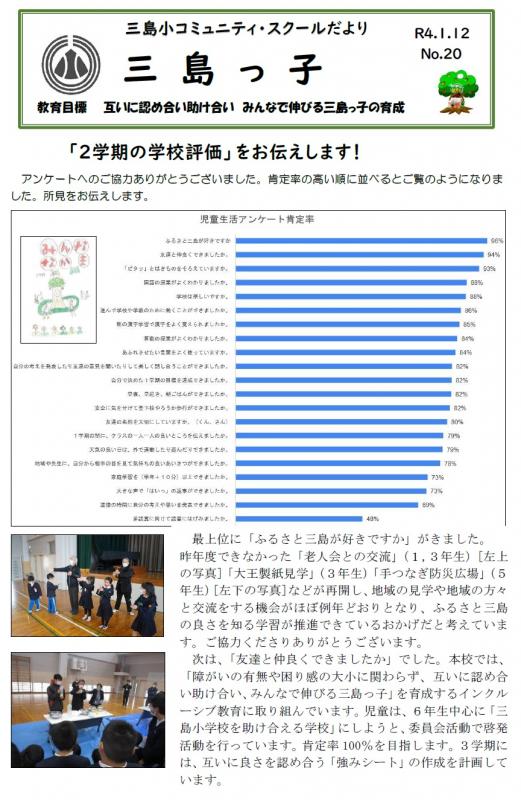

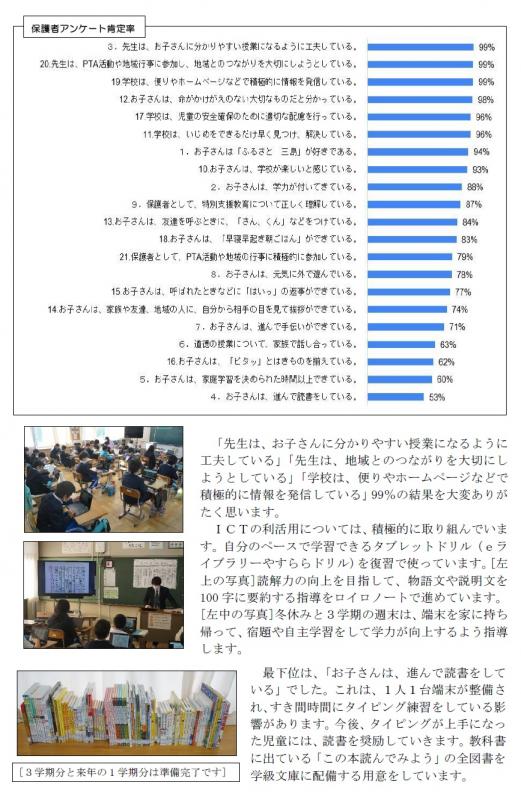

三島小コミュニティ・スクールだより第20号を発行しました。どうぞ、ご覧ください。

第3学期が始まりました。これまで同様、教職員が一丸となってインクルーシブ教育を推進して参ります。どうぞよろしくお願いします。

新型コロナウィルスの感染が急拡大してきましたので、感染リスクを下げるために、本日の始業式はリモートで行いました。校歌斉唱は取りやめました。

さて、校長式辞では、「目標を立ててがんばろう!」というテーマで、児童像「元気な子」「やさしい子」「考える子」に沿って、がんばってほしいことを6つの話しました。そのとき用いたスライドを「What's 三島小」の「校長室より」に収納しました。「新着」の「3学期の始業式で話したこと」をクリックしたらアクセスします。どうぞご覧ください。

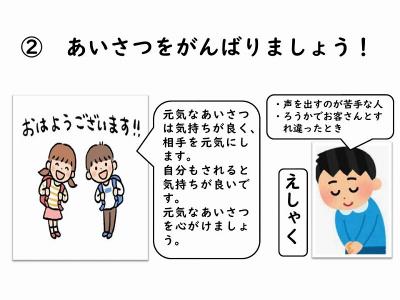

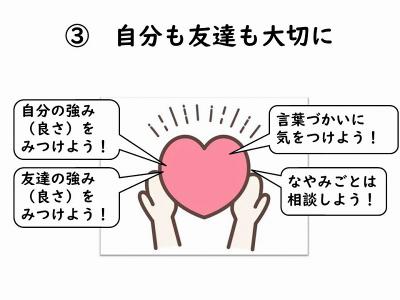

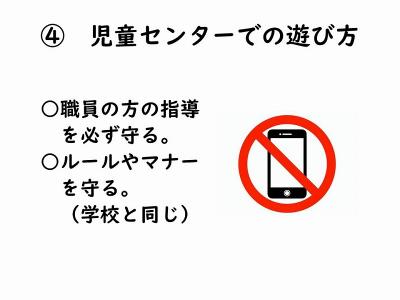

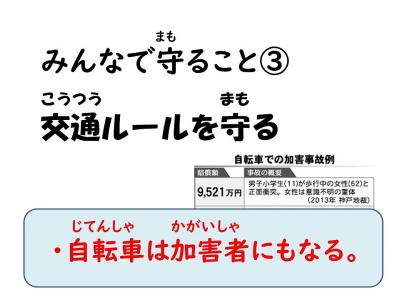

始業式のあと、生徒指導主事からも下記のスライドを用いて、安全・安心

で楽しい3学期にしようと話をしました。

これらのことを児童が守って、一層成長するよう頑張って参ります。

(^^)/

事故や非行のない楽しい冬休みにするために、次のように指導してします。ご協力をお願いします。

新年おめでとうございます。

昨年度は、学校の教育活動に対してご理解とご支援をいただきまして誠にありがとうございました。本年もインクルーシブ教育を推進し、助け合える学校になるよう努めて参ります。どうぞよろしくお願いいたします。

さて、去る12月10日(金)に開催しました校内マラソン大会の様子が、コスモステレビで、1月6日(木)午後2時から午後3時30分の間に放送されます。是非、ご覧ください。

三島小ダイアリ

いろいろと盛りだくさんの2学期でした。思い返せば、2学期のスタートは、新型コロナ感染症の影響を多分に受けながら、ピリピリムードでした。延期になった運動会を実施できるのか、いつから練習できるのか、熱中症とマスクの兼ね合いなど、日々コロナ対策と見通しの立たないもどかしさが続いていたことを思い出します。

ワクチン接種が進み、ようやく感染者数が激減し、感染対策を続けながらも学校生活が安定し、2学期を終えることができました。しかし、新たにオミクロン株による感染拡大が懸念されています。どうか、年末年始、くれぐれも感染予防にご留意ください。

3学期、子どもたちが元気に登校し、コロナの脅威におびえることなく、安心して学校生活を送ることができるように祈っています。

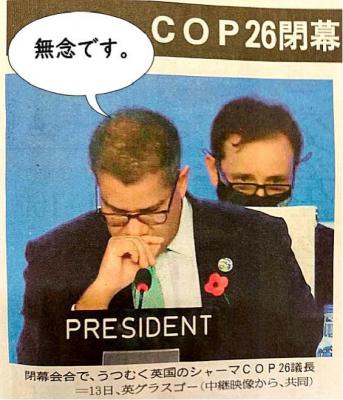

「COP26閉幕」11/16

COPは地球温暖化をとめるために世界で何ができるかを決める国際会議。年に1回、国を変えて開かれます。

3回目は日本の京都。26年目の今年はイギリスです。

眞鍋淑郎さんが地球気候の温暖化の研究でノーベル賞を受賞。温暖化は人の活動による二酸化炭素の増加が原因とはっきりしました。

気候危機を防ぐために、二酸化炭素を出す量を大幅に減らすことが必要です。でも、十分な国際同意は得られませんでした。

議長は無念の涙を飲み込みました。

「12月の桜」11/28

気分転換に散歩。桜並木の土手を歩いていると。

「あれ?桜に花が咲いている。」

冬に咲く桜は知っていますが、花はもっと小さい。立て看板には「河原津桜」とあります。

調べると「河原津桜の花が咲く時期は早くて2月」「まれに12月に咲くこともある」とありました。

まだ12月にもなっていないけれど、これも気候危機のせいなのかな?

科学クラブ「葉っぱの顔」12/9

落ち葉さんとドングリさんを描きました。コミカルな葉っぱさん、シュールな葉っぱさん。

個性的な作品ができました。ドングリさんは撮り忘れました。

持って帰って家族に見せましたか?

三島小ダイアリ

2学期の前半、コロナの影響で表彰がありませんでした。そして、コロナが落ち着いてきた後半、一気に表彰の対象が増えました。なんと、17種の表彰。

今回は、体育館に集まっての表彰ではなく、CSルームに代表が集まり、リモートで行いました。それぞれの教室では、モニターを見ながら、表彰の対象者は代表に合わせて起立し、学級の友達から拍手を受けました。

三島っ子の校内外での大活躍に、あっぱれ!

今日の給食は

≪クリスマス献立≫でした☆彡

「ハムピラフ ポテトカップグラタン

チンゲン菜サラダ ミネストローネ

クリスマスケーキ 牛乳」 でした☆

クリスマスは、キリスト教を信仰する人たちの大切な行事ですが、今の日本では少しちがった意味の楽しいイベントになっています。家族や親しい人たちと、楽しく過ごしたり、特別な食事をすることが多いようですね。今日は、給食でもみんなが楽しく食べられて、特別な気分を味わってもらうために、グラタンを主菜に、洋風の組み合わせにして、デザートにクリスマスケーキも楽しみました。

1年生の給食にはなんとサンタクロースがやってきました!!

サンタさんからケーキをもらって、楽しい給食時間になりました。

1年に1度の特別なクリスマス献立、おいしくて楽しい給食時間でしたね

来年もおいしくて楽しい給食時間にしていきたいですね。