家庭科の学習でミシンでソーイングをしました。ミシンを使うと、手縫いに比べて、じょうぶに速く縫うことに気づいた子どもたちです。その一部を紹介します。

ミシンの使い方をグループで確認し、から縫いをしている様子。

「正しい姿勢で上手に縫えているね。いいね。」これで、ミシンの使い方はバッチリですね。

次に、製作計画を立て、布に印をつけている様子。「端から2cmのところに印をつけたよ。この布がナップサックになるんだ。楽しみだな。」

布の端の部分、上の部分を縫ったら次は、紐通し。「紐通しを使って紐を通したよ。難しいけど、もうすぐ出来上がるね。」

「アイロンも使ったよ。アイロンを使って仕上げをしたよ。」

これで、ナップサックの出来上がり。持ち帰ったら体操服入れに使ってもいいですね。来年は、このナップサックを背負って、野球観戦に行けるかな。楽しみですね。

さて、裁縫の次は、調理実習です。調理実習を楽しみにしている5年1組です。お茶を入れたり、野菜を茹でたりしていきます。家庭科で学んだことはこれからの生活に役立ちますね。

今日は写生大会。6年生にとって小学校最後の写生大会となるテーマは「わたしたちの大切な風景」です。自分たちが過ごしてきた四国中央市の町並みの中でも特に自分のお気に入りの場所を選び描いています。そこで活躍したのが、地図アプリです。子どもたちは実際に自分がその場にいるような感覚で構図を決め、それを印刷することで、同じ教室にいながら、一人ひとりが違う場所の風景を描くことができました。クロームブックは写生大会にも新たな工夫をもたらしてくれました。写真を見ながら描くほうが、目で見た風景をそのまま画用紙に描くよりも、やりやすいと感じる児童もいたようです。

三島小学校では、インクルーシブ教育を推進し、援助要求、援助応答を大切にしながら、日々助け合って生活しています。6年1組でも、学習、生活、運動など、困ったときは周りの友達を頼っていいのだという雰囲気が定着しています。先日のなかま集会で6年生が「いじめが起こらない学校にするために」というテーマで発表しました。その中でも「寄り添い、助け合う」ことを大切にしていじめが起こらない温かい学校にしたいという思いを全校に伝えました。

その後、なかま集会で校長先生から提案があったインクルーシブ教育イラスト展に取り組みました。インクルーシブ教育をイラストで表すとどうのようなイメージか、それぞれが考えて描いてみました。子どもたちなりに、イメージが広がっているようでした。

早く仕上がった子の作品です。どうでしょうか。日々の様子や自分たちが大切にしたいことが、イラストに表れているように感じました。全校児童で決めた「助け合える学校」という学校目標を実現するために、これからも互いの良さを認め合い、助け合って頑張っていきます。

3年 中西柚乃さん「ヒマワリの秘密」8/5

学校で種まきして育てたヒマワリ。少し大きくなって家に持ち帰りました。

庭に植えて、肥料や水やりをしてお世話をすると、かわいらしい花を咲かせてくれました。

私「花が咲いたよ!きれいだね。」

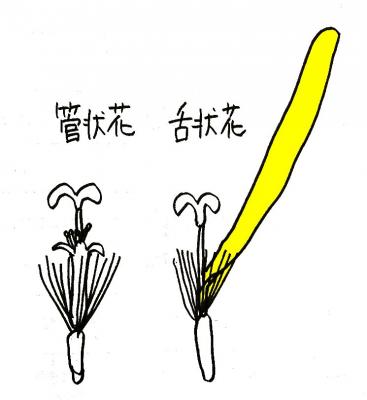

兄「とてもきれいだね。この黄色の花びらは舌状花、中心の部分は筒状花と言って、一つ一つが花だよ。」

私「一つ一つが花なのー?名前も難しいね。」

兄「一つ一つにオシベとメシベがあるから見て。」

私「本当だ。でも、場所によって花の形が違うけど?」

兄「よく気付いたね。花は外側から内側へと咲いていくから、外側と内側で形が違う。受粉する前と後も形が違うよ。」

私「不思議だね。お兄ちゃん、よく知っているね。」

兄「前にヒマワリの研究したから。これからお世話すると種が採れるよ。」

私「花が咲いておしまいじゃないんだ。よかった。枯れると思うと悲しかったから。」

兄「種が採れれば、命をつなげることができるんだよ。」

数日後

私「花びらが枯れてかわいそう。」

兄「けど、しっかり実は育っているよ。」

私「だんだん実の中心部がふくらんできている。初めはぺしゃんこだったのに。ふくらんできて妊婦さんのおなかみたい。

人間のお母さんみたいに、ヒマワリも大切に実を育てているんだね。」

母「そうだね。同じだね。これからも、どんどん成長するよ。」

実はどんどんふっくらしてきて、数日後には、植えた時の種のように黒いラインも見え始めました。

★実の中で種は育ちます。実がふくらむ様子から、おなかに赤ちゃんがいるお母さんを連想したところがすばらしい。感動です。

見かけは人とヒマワリは全然違いますが、似ている 部分もあるのです。同じ地球で進化して生き分かれた生き物ですから。

「三島小コミュニティ・スクールだより」第13号を発行しました。どうぞご覧ください。

今日の給食は

「ごはん 芋炊き もずくサラダ お月見団子 牛乳」でした。

今日は「お月見献立」です

秋は月がきれいに見える季節です。お月見は、平安時代に貴族の間で流行りました。一方、庶民にとっては、秋の収穫を祝う行事として昔から続いています。地域によって違いはありますが、十五夜にはお供え物をするのが決まりです。お供え物になっている「すすき」は秋の七草のひとつで、魔除けになると言われています。「月見団子」は、丸い月に見立てて感謝の気持ちを表します。そして「里いも」や「栗」など、収穫されたばかりの農作物をお供えして豊作に感謝します。歴史ある行事食なのですね。

今日の給食では、四国中央市の里いもを使った郷土料理「いもたき」や「お月見団子」でした。ご飯のお米も、新米になっています。(給食のお米は四国中央市で作られている「うまそだち」です。)

今日は「中秋の名月」です。今日の夜はぜひ美しい満月を見て見ながら、収穫された農作物に感謝する気持ちを改めて感じて欲しいと思います

三島小ダイアリ

9月17日(金)、なかま集会を行い、6年生が「いじめが起こらない三島小学校にするために」というテーマで発表しました。

これまで各学級で学級目標に向かって仲間づくりをしたり、「あふれさせたい言葉」を広げたりしてきました。また、代表委員会で話し合い、学校の目標が「助け合える学校」に決まりました。これは、インクルーシブ教育を進めている三島小学校の取組と同じです。

それらをふまえて、6年生が「いじめが起きない学校」にするために話し合い、今回の発表となりました。まず、三島小学校いじめ防止標語「よりそい たすけあい みんなえがおの みしまっこ」を紹介しました。これは、6年生が提案し、全校で投票し選ばれたものです。次に、委員会活動を通して自分たちが主体的にいじめ防止に取り組んでいくことを発表しました。例えば、計画運営委員会は「全校が仲良くなれる活動の企画」、図書委員会は「図書室にじんけんコーナーを作ったり、読み聞かせをしたりする」、放送委員会は「お昼の放送で心が温かくなる詩の紹介をする」など。全ての委員会が、自分たちにできることを発表しました。

今回のなかま集会は、「いじめが起こらない三島小学校」にするための6年生の思いが十分伝わるものでした。また、各学年の感想発表からも、自分のこととして考え、より良い三島小学校にしていこうとする意識の高まりを感じました。会の進行役だった5年生の計画運営委員会もすばらしかったです。集会後は、6年生の6名がコスモステレビの取材を受けました。緊張度MAX!でした。

9月17日(金)に開催した、三島小学校の「全校なかま集会」の様子が、コスモスチャンネルで放送されます。市のイベント、子育てフェスタで使用する動画を準備するために取材が入りました。放送日は、18日、19日、20日の3日間です。是非、ご覧ください。

なお、後日、番組を録画したものを各教室で視聴いたします。(^^)/

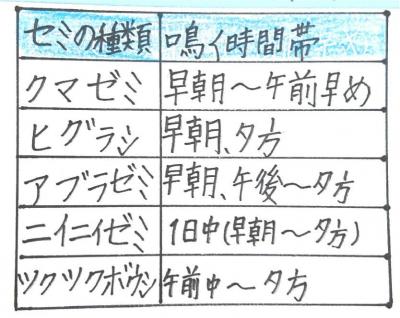

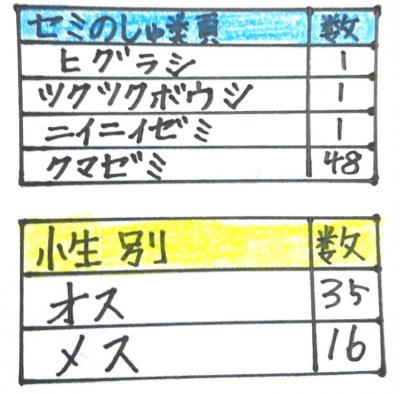

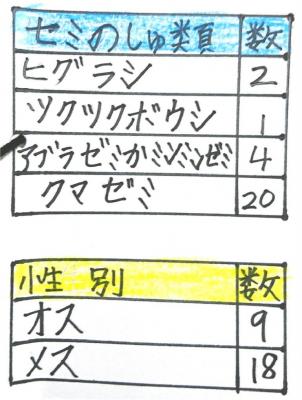

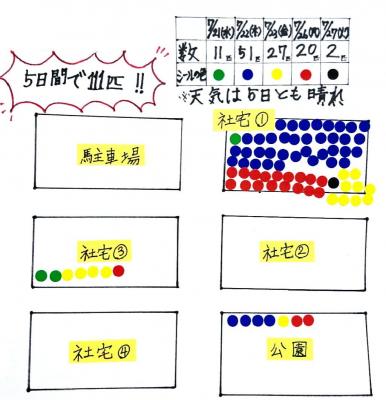

4年 Aさん 自由研究「ぼくの睡眠妨害をしているセミは何匹?」抜粋

①動機

暑くなってくると、毎年ぼくの安眠が奪われる。毎朝「これでもか!」と大きな声でセ ミが鳴く。

いったい何匹のセミが、ぼくの睡眠を妨害しているのか知りたくなった。

ぼくは虫が苦手。生きているセミを捕まえるなんて怖くてできない。抜け殻を採集して調べた。

②方法と予想

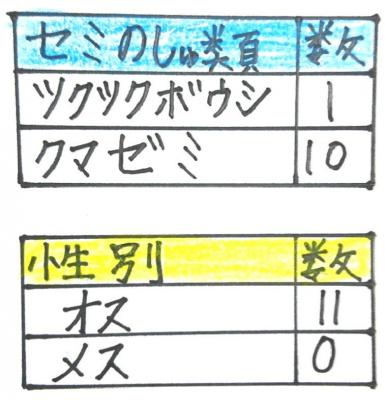

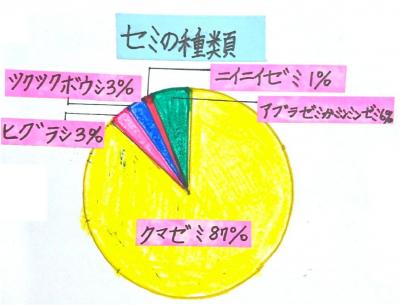

ぼくの社宅では早朝から午前早めの時間が大合唱のピーク。日中は全く鳴いていないので、社宅のセミはクマゼミと予想。

③セミの抜け殻の見分け方

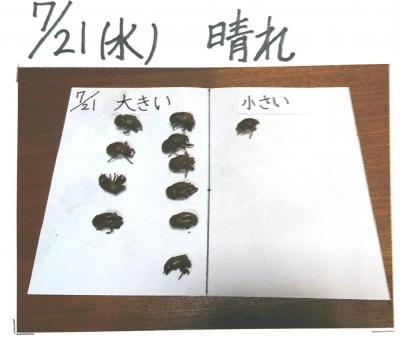

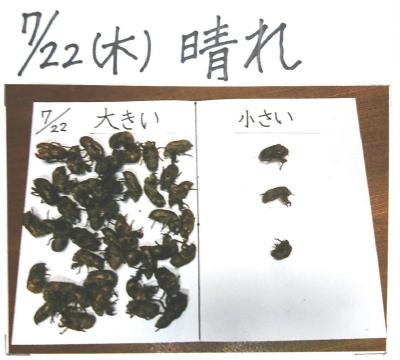

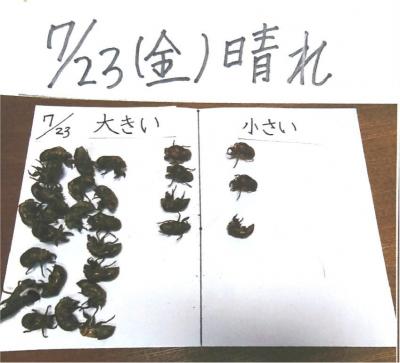

④実験

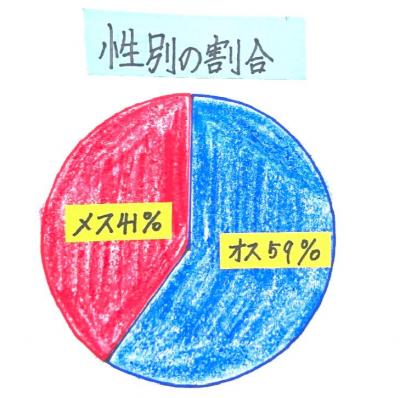

★全体のセミの数、オス・メス別の数、種類の数の変化が分かる良い記録です。

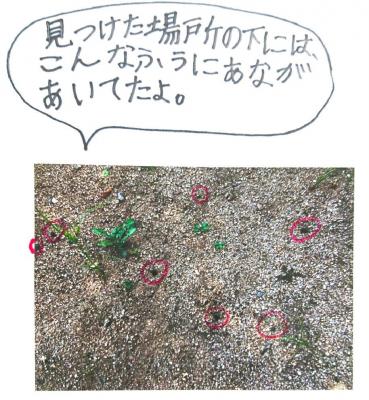

・抜け殻を見つけた場所

・セミの種類・性別

⑤考察・感想

想定外に社宅周辺の木が切られてしまった。土日はおばあちゃんの家に行ったので、抜け殻の採集ができなかった。

父に肩車をしてもらっても、採集できなかった抜け殻もある。

見つけた抜け殻は111個。この時期の社宅には常に100以上のセミがいると思うと、虫の苦手なぼくは「怖い」の一言につきる。

とはいえ、苦手な虫の忘れ物を触れるようになったことは大きな一歩だ。

三島小ダイアリ

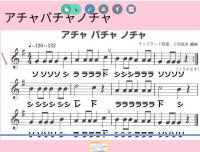

感染対策を行いながら音楽科の学習も始まりました。

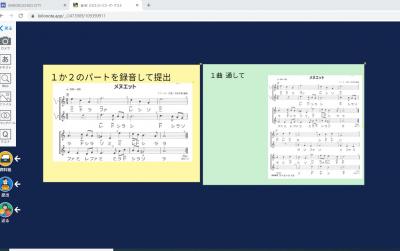

ロイロノートを用いたリコーダーのテスト

こちらは1学期末に行ったリコーダーの実技テスト。

ロイロノートに教師がスキャンした楽譜(階名も記載済み)を取り込んで、常に手元で見られるようにします。

児童は自分のレベルに合わせて提出するカードを選びます。

マイクボタンで録音し、納得のいく演奏ができたら提出します。

自分の演奏が聴けるので振り返りもしやすいです。

※現在は感染予防対策とクロームブック保護のため、タオルを敷いて演奏しています。

リコーダーがんばりカード

夏休みのリコーダー練習表が集まりました。

今年、3・4年生はト音記号を模った色塗り式にしてみました。

カラフルなト音記号がずらり。こちらは少しの期間音楽室に掲示します。

家庭でのご協力ありがとうございました。