「羽化に失敗」6/21

放課後、三好先生から相談を

「サナギから出られないままのモンシロチョウがいます。」

キャベツの上のサナギから体半分だけ抜け出たままです。

「エサはどうしたらよいでしょうか?」

「薄めた砂糖水です。」

「このままでしょうか?」

「羽を広げられず固まっています。このままです。」

「このままなら、どうしたらよいでしょうか?」

私も羽化に失敗したモンシロチョウを経験しました。

サナギから抜け出られず動けない姿を見て、「どうしよう?」と悩みました。

脱脂綿に薄い砂糖水を染み込ませて与えました。口器を伸ばして吸っていました。

それは羽化に成功したけど、飼育箱で生きているモンシロチョウも同じでした。

「学校に軽石」6/22

職員室でコピーをしていたら、5年生が入り口で名乗って入ってきました。

「先生、これ軽石ですか?」

「毎年一人、運動場で軽石を拾って見せにきます。どうして、ここにあると思う?」

「火山から噴き出て?」

「四国の火山は石鎚山だけです。」

「噴火したのが、ここまで飛んで来た?」

遠すぎます。

「カタツムリ」6/22

自然の家出発の見送りで、1組には「カタツムリを探せ」と言いました。

「先生、自然の家でカタツムリを2匹見つけました。」

「どこで?」

「道路にいたのと、車にくっついていました。」

「えっ?車に?」

「それに左巻きのカタツムリもいました。」

「左巻きは、ヘビは食べないって。」

ヘビはカタツムリを食べるの?

4年「自由実験~電池1個とプロペラモーターの回路~」6/15

〇Aさんが一番に見つけたので、私もAさんみたいになりたいです。

〇Aさんは最初に回転に気付いていたのですごい。試すと本当でした。

〇Aさんが最初に気づいたのがいいと思いました。私も気付けるようになりたいです。

〇なぜそうなのか分からない。なぜそうなるかを見つけたい。

〇赤線と緑線で、電池の+、-を変えると回転が反対向きになりました。線を変えたから逆に回ったのか、+・-も変えたからなのか?

★「なぜ?」の問いをたてることが大切です。

★1組はBさんが一番に気付きました。

★電池の+と-を入れ替えるとプロペラは反対に回る。

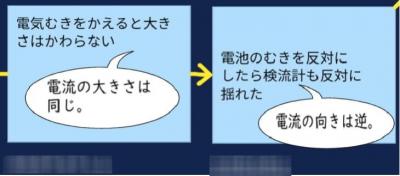

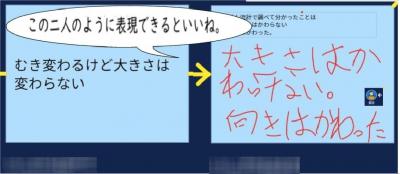

4年「電池の+・-を変えると~電流の大きさと向きは~」6/17.18

「回路の電流の大きさと向きを検流計で調べます。」

「回路のつなぎ方はこうです。カードも送ります。」

「気付きを水色カードに書いて送りなさい。」ペアで相談OK

★二つを聞いているので、二つを答えようね。

★大事なことだけ、短くまとめて書くと分かりやすい。

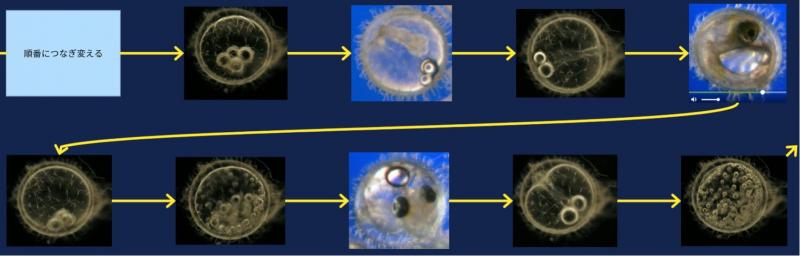

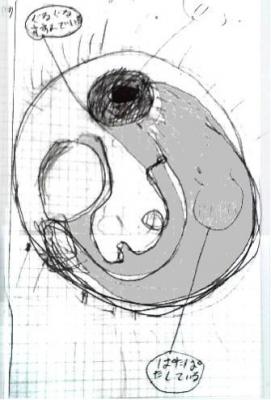

5年「丸い粒は 2/2 」6/14・15

2回の観察をもとに、受精卵の成長を考えます。

「次のカードを正しい成長の順番に並びかえなさい。」

ペアで話し合う→班で話し合う→代表の案を一つ“送る”→答え合わせ

〇あの黒い球が「目」だとは思いませんでした。成長が進むと粒が減ること、養分を抱えていることが分かりました。

〇丸いものは何?と思っていたら、養分と分かりびっくりしました。

★Aさんが「メダカの赤ちゃんが養分を抱えているみたい」」と素晴らしい発表をしました。

〇前回以上にスケッチが 上手に描けたので嬉しかったです。

〇今日の方が上手く描けました。今度はもっと上手く描きます。

〇今日の授業で、たくさん気付きが書けました。またやります。

★みなさん、前回より上手に描けましたね。

〇丸い物は空気だと思っていたけど友達の意見を聞いて養分に変えました。意見を聞くのも大切。

〇 班の人とよ~く相談できました。順番系の問題は最初が正解だったけど、変えた方がいいかな?と思って変えたら間違えました。

自分の考えを持って、反論もしたいです。

〇ペアと話し合った結果と班で話し合った結果が違いました。班の意見を出したら正解だったのでした。

〇前に先生が言ったことを参考に考えることができました。

★話し合うことで選択を変えることができます。その時「みんなが言うから」でなく、“理由”で選べることが、とても大事です。

5年「丸い粒は 1/2 」6/14・15

前回の授業後の疑問の声。

「先生、受精卵の中の丸いの何ですか?」

「私は空気だと思います。・・・酸素がいるからと思うけど・・・。」

「正解は次に分かります。」

この疑問から今回は始まります。

〇アンケート「丸い粒の中に何が入っているか?」

三択のアンケートです。

空気・養分・いらなくなった物

“養分”が多数派。

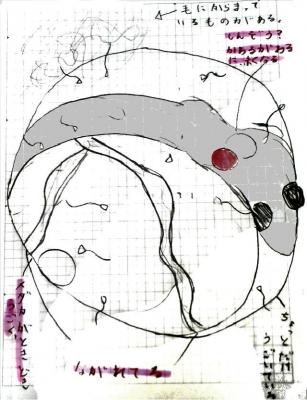

〇6/14・15のスケッチ

「黒い粒が二つあるね。これは何ですか?」の問いに「??」が多かったので

「黒い粒は眼です。眼だと分かれば頭が分かり、体が見えてきます。」

*上の図はメダカの赤ちゃんの体を分かりやすくするために、私が色をつけています。

画像はロイロノートの画像カード

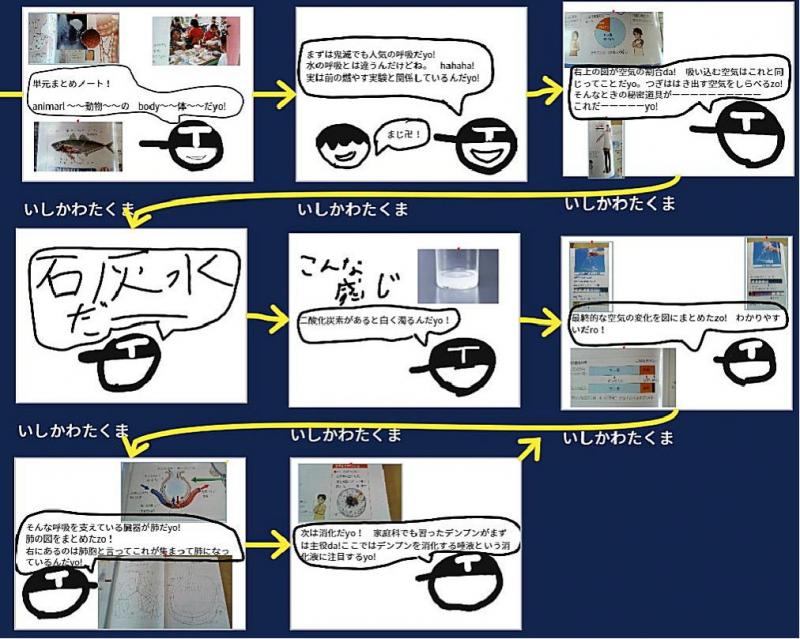

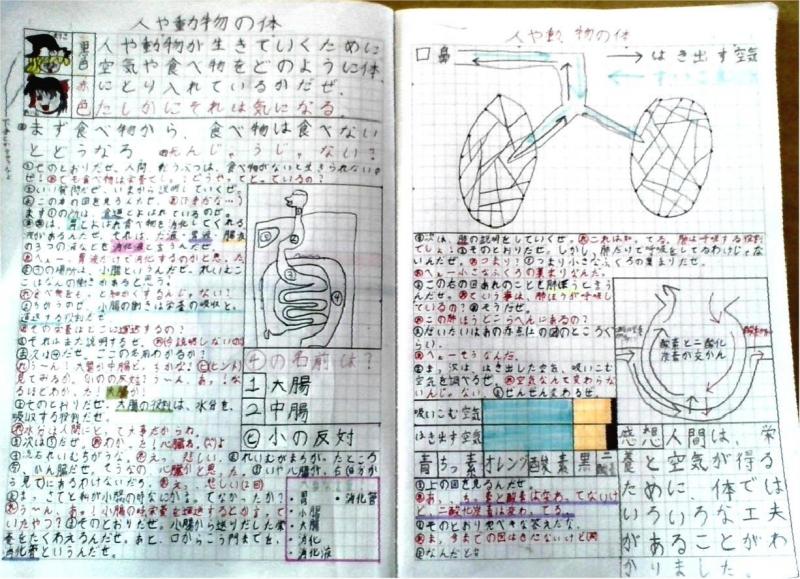

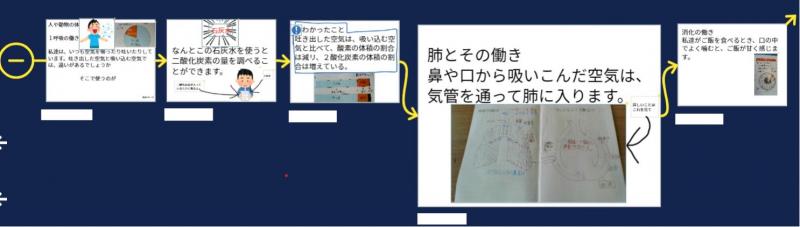

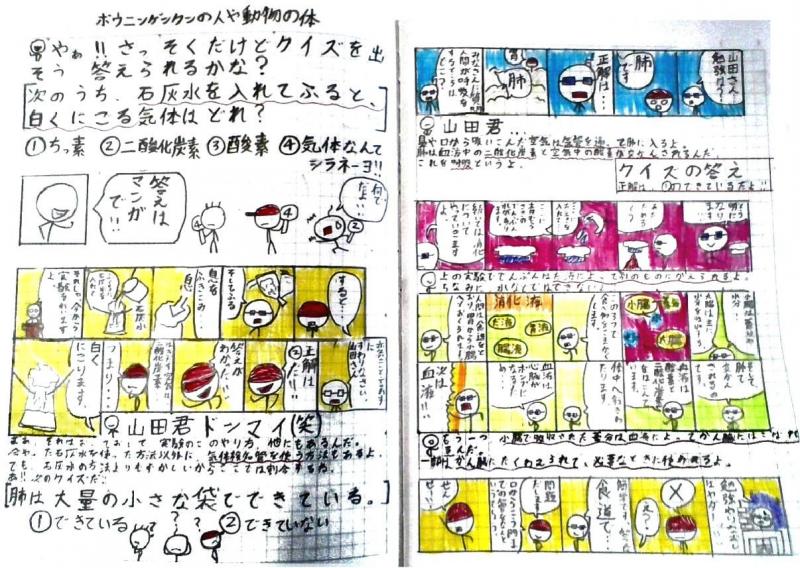

6年「単元まとめノート“人や動物の体” 1/3 」6/11

上〇Aさん 全26枚の大作です。自分で描いた図と教科書の写真を組み合わせて作っています。

下〇Bさん 「消化」のまとめの会話形式です。グラフがあるのでプラス1点です。

6年「単元まとめノート“人や動物の体” 1/3 」6/11

今年度初の単元まとめノートは6年生。「紙のノート」と「ロイロノート」を選べるようにしました。

去年の6年生で試したJamboardより、ロイロノートの方が表現の幅が広がるかな?

上〇Aさん 自分が描いたノートの図を活用しているのがいいね。

下〇Bさん 今までの方法でも、うでを上げました。

「切り取って、貼り付ける」だけのノートは、学習効果がないことが分かりました。手と頭を使って自分だけのノートを作りましょう。

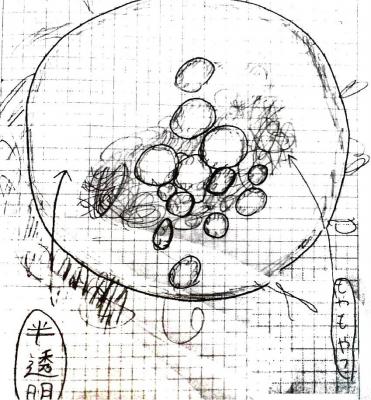

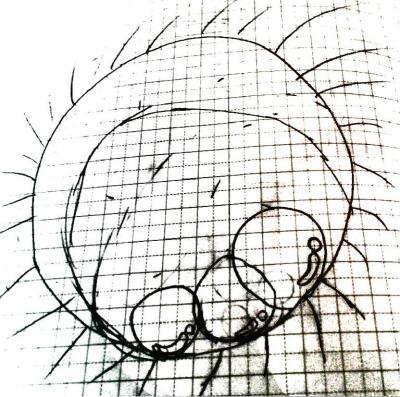

5年「メダカの受精卵の観察」6/11

肉眼→解剖顕微鏡→顕微鏡。観察してスケッチ。そして感想です。

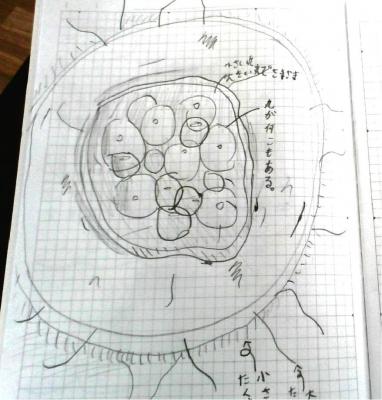

〇私の班は、受精卵の中に丸がたくさんあったけれど、5班は丸が三つしかなかったので不思議でした。

〇中に丸いものがありました。協力してスケッチができました。

〇丸い泡のようなものが何なのか知りたいです。

〇受精卵を観て、びっくりしました。解剖顕微鏡で観ると毛がボーボーで驚きました。

〇気付いたことは、真ん中に三つ丸いものがありました。外側に毛が生えていました。

〇卵の中に泡のようなものがあることに気付きました。泡のようなものは空気かな?

泡がいっぱいになったら、メダカの赤ちゃんが、卵の中にできるのかな?

周りについている毛のような ものは、卵を守っているのかな。

★観察したことから自由に想像の翼を広げています。こんな感想は読んで楽しいです。それが正解でなくてもよいのです。

今までの学習から可能性を考えることが大事です。

〇受精卵は薄い黄色で、ぶつぶつがついていました。

〇初めて受精卵を観た時は少し怖かったです。科学者さんは慣れているのかな。

〇受精卵を観ました。ワクワクしました。

〇肉眼で観ると、ただの丸だけど、顕微鏡で観ると違いました。

〇顕微鏡はピントが合わせられなくて、先生にしてもらいました。自分で合わせられるようになりたいです。

★受精卵の中の丸い粒は何でしょう?次の課題です

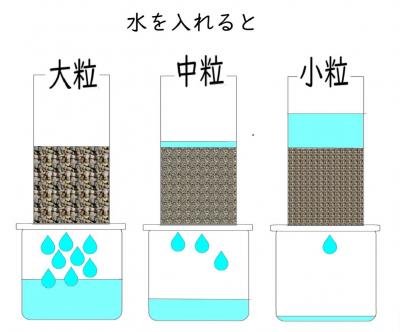

4年「水たまりの土は」6/10

雨の日に、運動場に出て画像・動画を撮ってから、ずいぶん日が経ちました。

「水たまりの中の土と、そうでない場所の土を調べなさいと言いました。」

「違いを覚えていますか?手書きで“送り”なさい。」

やわらかい(多数)。押すとへこんだ。ねちょねちょ。どろどろ。びちょびちょ・・・

「柔らかいのは、土の粒が小さいから。水のしみ込み方は?3択です。」

1 粒が大きいほどしみ込みやすい

2 粒が小さいほどしみ込みやすい

3 粒の大きさに関係ない

「その理由を書いて“提出”しなさい。1は黄色、2は赤色、3は緑色のカード。」

2の意見が多数派(2組はほとんど)、1は少数派です。

1組

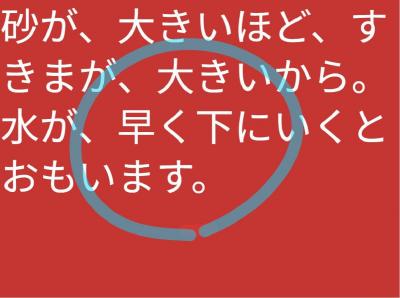

1 粒が大きいと、すき間が多いから。(選んだ人は同じ理由)

2 さらさらだから。粒が小さいから。 *理由になっていません。

2組

1 水が入りやすい。さらさらしている。細かいと分かりにくい。

2 すき間に水が入りやすい。大きい粒より柔らかい。大きいと水が止まる。大きい粒は水を吸収できない。

3 大きさに関係なくじゅるじゅるしていた。

*大きさを確かめましたか?

〇予想が外れました。粒が大きい砂が、あんなに速いなんて思いませんでした。

〇最初、小さいとしみ込みやすいと書きました。間違いに気付けて良かったです。

〇今日の理科で、粒が大きい方がさっとしみ込みこんだので、粒が大きい方にしました。

〇粒の大きさは関係ないと思っていたけど、粒が小さい方がしみ込みにくいのでびっくりしました。

★小さな土の粒=泥は水がしみ込みにくいので、水がたまる。

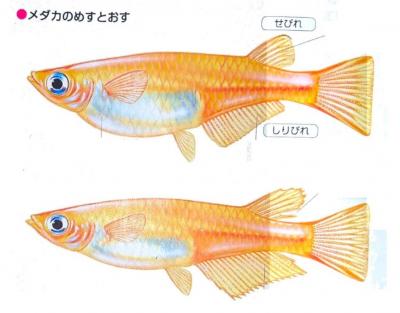

5年「メダカのオスとメスは 2/2」6/7・8

「どっちが強そうに見えますか。」

「ここのひれが大きくて強そうだろう?」

「あっ、そうか。」

「お腹の大きい方が強そうです。」

そうか。そうだよね。

オスは体がスマートだけど、ヒレがギザギザで大きくて立派です。

メスはお腹が大きくて、体が大きいね。大きなお腹の中で卵を作ります。たくましくないとね。

〇ぼくはオスしか飼っていなかったので、オスとメスを一緒に飼いたいです。

〇オスとメスを見分けるのは難しかったけど、班で協力して正解できました。2番の問題は、すごく悩みました。

〇もっと見分けないと!全て同じだと思っていましたが、ちゃんと性別がありました。

〇こんなに特徴があるなんて知りませんでした。メダカのオスとメスの違いを生かして、メダカを守ります。

★いろいろな種類のメダカが混ざっています。でもオス・メスの違いは同じ。

〇実技テストで2問間違えました。まだまだダメだなぁ~。メスが卵をつけているのを生で見ました。

〇メスはオスと共同しないと卵を産まないことが分かりました。

〇オスの背ビレに切れ込みがあるのは、メスにからませるためだと知りました。メダカの体も生きるために工夫されています。

〇メダカを飼っています。産卵する前はメスとオスが追いかけっこしています。熱帯魚も飼っています。メダカのオス・メスの違いと似ています。

★生き物の行動には理由があります。知れば面白い。

〇写真のメダカの見分けは簡単だったけど、動いているメダカは難しかったです。

〇メダカの実技テストが3点だったけどうれしかったです。

★動いているメダカの見分けは難しいね。静かに優しく観察すれば見えてきます。

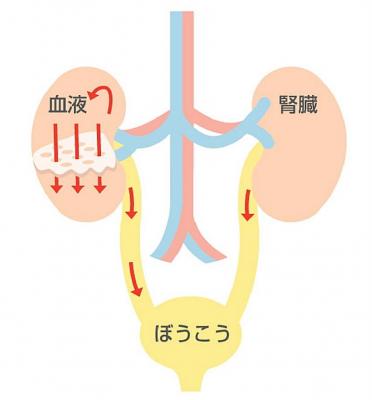

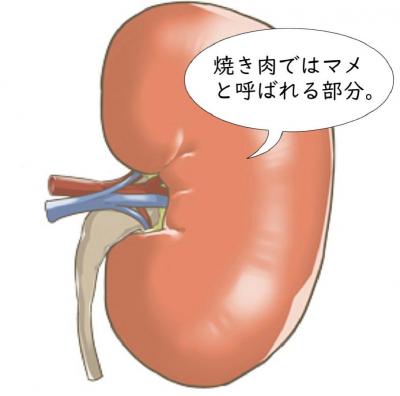

6年「おしっこの元は」~腎臓の働き~6/4

〇血液が腎臓を通る時、不要なものをこしだすことが分かりました。

〇腎臓の仕組みを聞いて驚きました。どうやって尿を濃縮しているのか気になります。

★血液から腎臓で作られる尿の元は1日150Lです。これが濃縮されて1%の1.5Lが尿として体の外に出されます。

〇腎臓は背中にあって、尿を作る大切な臓器。これがなくなったら命の危険があることが分かった。

〇 しっこは、体に必要のないものしかないと思っていたけど、必要なものも流していたので、びっくりしました。

★“今は”必要ない物です。ビタミンBをたくさんとると、尿が黄色になるのは、このためです。

〇尿を飲んでも生きていけると思いました。尿は汗や涙からできていることも覚えておきます。

〇血液は尿からできるのはテレビで観たので、よく分かりました。

★違います。汗も涙も尿も、血液からできていると説明しましたよ。

〇尿は汚いイメージしかなかったけど、飲めることが分かりました。

★海の事故で漂流した時に、「尿を飲んで生き残れる」と言ってきましたが、覚悟はいるようです。

〇小便と大便の作り方が、まったく違うことが分かりました。

★大便は消化管にたくさん住んでいる微生物の助けを借りて、食物を消化した結果。

小便(尿)は血液から不要物を濃縮した結果。きれいだけど、腐るので細菌がわきます。

〇目立たない臓器も、なくなれば命に関わることが分かりました。特に大切な臓器は2個あるんじゃないかな?

★心臓は一つ、脳も一つですよ。肺は2個。目も耳も二つ。二つある理由はある 理由を調べて自学はどう?

〇おしっこは、こんな出 をするんだな。

〇魚には、ぼうこうがないことにびっくりしました。人間には、ぼうこうがあるから我慢できるんだな。

★魚は周りが水。そのまま垂れ流しで大丈夫だけど、陸の生き物はそうはいきません。

★自分や家族の命を守るために必要な基本的な知識を、この単元で学びました。